第十届中国北京国际美术双年展开幕

2025-12-30

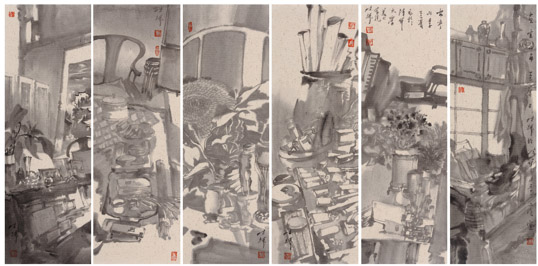

骋怀南北、墨写五域:陈辉写生作品

2025-12-30

彩云之南的长征故事——记首都美术家重走长征路(云南段)采风写生交流活动

2025-12-27- 04

- 05

- 06

- 07

- 08

- 09

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- 103

水墨是时光的拓片,而我在残垣里种光——著名画家陈辉走进文化视界

发布时间:2025-10-09

文化视界网报道 昨日下午,清华大学美术学院教授、博士生导师、学院学术委员会副主任,吴冠中艺术研究中心副主任,张仃艺术研究中心研究员,中国美协第九届理事陈辉走进文化视界,接受文化视界网&中华网山东频道的专访。茶香袅袅间,文化视界网&中华网山东频道总编辑梁洪文以茶待友,宾主共品香茗,畅叙幽情。思绪如溪流淌淌,陈教授将一生对艺术的追寻、对传统笔墨的执着坚守及时代创新的深刻思考娓娓道来。这场专访,在低语清谈中浸润着浓厚的墨韵与温暖的人文气息。

当城市化率从世纪初的36%飙升至当下的67%,当AI只需输入关键词便能生成“赛博徽州”,关于“我们从何处来”的集体记忆,正经历着前所未有的消解与重构。与此同时,一种焦虑在艺术领域弥漫:“老宅”代表的传统文化根系,如何在快时代中找到存续的土壤?水墨这门千年艺术,如何在科技洪流中确立当代价值?陈辉教授的回答,刻在他的画作里,也凝练在他数十年如一日的探索轨迹中——那是一种融合了徽州建筑文化内涵、西方构成美学与现代性思考的独特“东方几何”意蕴。他用极富视觉张力的光影结构重塑水墨表达,在坍圮的老宅与飞驰的时代之间,架起了一座名为“文化韧性”的桥梁。

徽州老宅的血脉传承

陈辉教授的创作深处,始终涌动着皖南山水的血脉。“闭眼睁眼,血液里流淌的都是徽州印象”,谈及故土情结,他直言徽州的粉墙黛瓦、厅堂陈设早已融入刻入骨血。在以往作品中,他以常人难及的角度聚焦徽派建筑室内——错综交叠的梁柱、光影分割的空间,被转化为水墨构成语言。“徽州民居是儒道精神的物化形态,如何用中国画画活它,是中国画突破的契机。”这种独到视角源于童年成长记忆,更植根于他执教清华美院40余年的积淀:用图案构成赋予画面节奏,通过素描关系凝练黑白灰,借助装饰艺术呼应“疏可跑马,密不透风”的东方美学哲思。

黄田古村雨后38cm×58cm纸本水墨2025

逆流而上的黑白革命

当陈辉教授在2002年纽约大都会美术馆的展厅中,目睹明清时期的绘画陶瓷和西方的油画并列展出后,一个念头悄然成形:“中国画的意境需走近细品,但如何让第一眼就摄人心魄?”徽州采风时的一束天光最终点燃变革——阴翳老宅里陡然倾泻的光瀑,照见木质纹理与时空的共舞。此后,他便开启了纯黑白水墨作画的实验。

老宅时光68cmX68cm2020年

然而这场实验在初期并未曾像那束光一样为陈教授带来如约的惊喜。多次参展落选让他感到困惑,直到有评委直言他的水墨实验是在“背弃传统”,他才明白原来自己的创新也面临着夭折的可能。面对压力,他选择在批判中坚守:“创新者注定孤独,李可染、潘天寿皆是始作俑者前行者。但凡创新都会受到质疑。尽管可能会夭折或失败,但新的语境、新的风貌、新的特点一定诞生在实验和创新里。”

AI时代的水墨教育密码

面对数字洪流对传统审美的冲击,陈辉在执教中一直坚持因材施教。“水墨教育的真谛不在复制技法,而在唤醒青年对文化的觉知。”他拒绝标准化培养方案:对于热衷动漫美学的学生,引导其解构水墨线条的表现力;面对跨界探索者,则鼓励用水墨思维介入数字艺术。“传统集体记忆可以化作水墨‘时光底片’,但更需创造个体化的表达语系。”

画室记忆69x25cm 2025年

当问及AI创作冲击时,他给出清醒认知:“AI能生成万种方案,却无法复现手绘时的心笔共振。”他以吴冠中“风筝不断线”理论点题:传统精神是根系,现代形式是放飞的风筝,“真正的创新需要在传承与融合中突破与超越,在中西合璧中嫁接和移植,找到自我的艺术坐标和推进轨迹,强化独特的口味和自我相貌特征。”。

回望马道枢纽工地(39cmx65cm)

当被问及想对刚学画的自己说什么时,陈辉陷入沉思后道“要敢于向未知探索,未知的世界会赋予你追求更加广阔无限东西的机会”——这或许正是水墨最珍贵的秘密:生命体验需要时空发酵,而所谓传承,就是把各位前辈老师的心跳包进宣纸胶囊,递给未来正在缺氧的人。

陈辉 《民以食为天》 138×34cm 2025年

陈辉的探索并非终点,而是一条清晰的路径:他以水墨为“墨链”,将坍圯的瓦砾、游弋的光影与一代代人的生命痕迹,封存为跨越时空的“文化基因图谱”。这条路径揭示了在喧嚣与巨变中,传统文化重获生机的可能性——并非依靠刻板的保存,而在于让古老的根在现代文明的土壤中发出新芽,让个体的生命体验成为接通历史体温的血管。当年轻的学子在陈辉的引领下,触摸残砖断瓦的温度,在浓淡墨痕中聆听过去的心跳,水墨便不再是故纸堆中的旧物,而成为抵抗遗忘的锚、照亮来路的灯。他留下的启示,正如那束照亮徽州老宅的光:真正的传承,不是对灰烬的凭吊,而是在灰烬上,辨认出永恒的生命之火,并将其点燃。

来源/文化视界网 作者/苏羽佳

摄像、摄影/徐德扬、李建龙

转载请后台获取授权

[ 责任编辑:董硕 ]